- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Постановка вопросов в ходе интервью

Как мы отметили, чрезвычайно важным аспектом интервьюирования являются приемы постановки вопросов в холе собеседования с клиентом.

Умение задавать точные, уместные для данного случая вопросы является искусством. Невозможно научить человека, лишенного слуха, петь. Однако, освоив нотную грамоту, некоторые люди способны воспроизвести мелодию на музыкальном инструменте.

Поэтому, не претендуя на абсолютную истинность и полноту изложения, попытаемся разобраться в правилах постановки вопросов в ходе интервью.

Наверное, первым следует назвать правило, согласно которому задающий вопрос должен четко представлять себе задачи, которые могут быть решены постановкой такого вопроса.

Рассматривая этапы интервьюирования, мы определили задачи каждого этапа, их особенности и различия. Разумеется, сообразно этим задачам должны ставиться и вопросы в ходе интервью.

На этапе первой встречи и взаимного представления уместными являются такие вопросы юриста, которые способствуют установлению доверительных отношений с клиентом. Обычно это вопросы, не имеющие прямого отношения к теме собеседования (например, о погоде, самочувствии и т.п.), т.е. вопросы, помогающие клиенту освоиться в непривычной для него обстановке, успокоиться. Кроме того, это вопросы, при помощи которых юрист получает информацию о том, знаком ли клиент с “правилами игры”.

В нашем интервью примером такого типа вопросов является вопрос о том, впервые ли Сенякин обращается к адвокату. Ответ на этот вопрос помогает адвокату начать обсуждение с клиентом того, как будет строиться работа адвоката и клиента, т.е. сути взаимоотношений между ними.

Следующий этап интервью – это свободный рассказ клиента. Можно, и нужно ли задавать вопросы на данном этапе? Так как интервью проводит юрист, то он должен управлять ходом этого собеседования, в том числе и ходом свободного рассказа клиента.

Такое управление возможно при помощи постановки определенных вопросов. Во-первых, это вопросы, побуждающие клиента к свободному изложению своих проблем, т.е. вопросы о том, что побудило человека обратиться за помощью к юристу и что он ожидает от встречи с ним, например: “Почему Вы решили обратиться к адвокату?”, “Что у Вас произошли? Чем я могу Вам помочь?” Во-вторых, это вопросы, побуждающие клиента к более подробному изложению определенных фактов. Например: “Как это произошло? Расскажите об этом подробнее”.

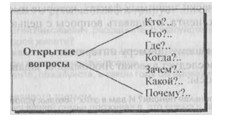

Подобного рода вопросы принято называть открытыми, т.е. вопросами, содержание которых не предопределяет сути ответа на них, не ограничивает собеседника в выборе той информации, которую он считает необходимым сообщить.

Открытые вопросы применяются для получения дополнительной информации в ситуации, когда предмет разговора открыт для обсуждения.

В нашем примере адвокат Любомиров задает не много таких вопросов. Мы уже отмечали, что он свел до минимума свободный рассказ клиента, но все же начинает данный этап интервью с постановки открытого вопроса: “Так что.же у Вас случаюсь?”. К такому же виду можно отнести следующий вопрос адвоката: “Почему Вас так беспокоят отношения, которые сложились у Вашего внука с Вашей дочерью? “.

На этапе выяснения характера правовых проблем клиента и установления хронологии событий юрист задает вопросы наиболее интенсивно, потому что только таким образом могут быть разрешены задачи этого этана. При этом он также использует открытые вопросы для получения дополнительной информации. В нашем интервью это вопросы: “А где Ваша дочь фактически проживает“, “Как Вы получили квартиру, в которой .живете? “.

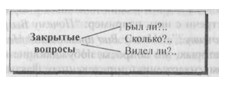

Но чаще на данном этапе юристы прибегают к постановке другого типа вопросов, которые принято называть закрытыми вопросами.

Закрытые вопросы применяются для получения однозначного ответа в ситуации, когда предмет разговора уже не обсуждается.

Следует отметить, что успешной постановке закрытых вопросов помогает хорошая правовая подготовка юриста.

Речь идет о том, что юрист должен иметь точные представления о тех юридически значимых фактах, которые имеют отношение к проблеме клиента, и задавать вопросы с целью установления этих фактов.

Обратимся к нашему примеру интервью.

Какие цели преследует адвокат Любомиров, задавая Сенякину следующие вопросы:

- ” У Вас маленькая пенсия? И вам в этих тяжелых условиях не хватает на жизнь?”;

- “Сергей Николаевич, так Вас беспокоит, что Ваша дочь может кому-то продать принадлежащую ей квартиру? Ведь эта квартира принадлежит ей? Или она была приобретена на Ваше имя?”

Очевидно, что эти вопросы обусловлены следующими обстоятельствами. Любомиров из слов клиента о том, что он не получает никакой помощи от своей дочери, вначале делает вывод, что его интересуют правовые возможности получения материальной помощи от дочери. Получив отрицательный ответ на первые два вопроса, адвокат из слов клиента, что дочь “того и гляди, квартиру продаст”, делает предположение о том, что клиента интересуют правовые возможности воспрепятствования продаже квартиры.

Таким образом, постановкой указанных вопросов адвокат в первом случае стремится получить факты, необходимые для решения вопроса о возможности установления алиментных обязательств дочери Сенякина, а во втором – факты, обосновывающие его правовые возможности воспрепятствовать отчуждению квартиры, в которой проживает дочь. Но для того, чтобы задать такие вопросы, юрист должен иметь представление и об алиментных обязательствах родителей и детей, и об основаниях к препятствию в отчуждении имущества.Отметим, что на поставленные адвокатом закрытые вопросы клиент отвечает однозначно.

Выяснению характера правовых проблем клиента и установлению, хронологии событий помогают особые технологические приемы постановки вопросов. Один из таких приемов юристы условно называют “технология воронки”. Суть такого приема состоит в том, что юрист начинает задавать вопросы в определенной последовательности, начиная с наиболее широкого, обычно открытого вопроса, и постепенно переходя к более узким, уточняющим вопросам, которые, как правило, формулируются в виде закрытых вопросов.

Пример такого приема демонстрирует адвокат Любомиров:

“А.: Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, как Вы получили квартиру, в которой живете?

К.: Эту квартиру я получил 20 лет назад, когда еще работал, на всю семью, а потом мы ее приватизировали.

А.: Скажите, пожалуйста, в каком году Вы приватизировали эгу квартиру?

К.: В девяносто третьем.

А.: Кто из вашей семьи проживал в это время в квартире?

К.: В это время в квартире жили и были прописаны только я и моя супруга. Дети к тому времени уже жили своими семьями. Дочери Татьяне мы помогли купить кооперативную квартиру. Сын Алексей женился и перешел жить к своей жене. Жили они вместе с ее родителями. Там же у них родился сын, мой внук Алексей. Так что приватизировали квартиру только я и моя жена.

А.: Значит, после приватизации собственниками квартиры стали только Вы и Ваша супруга?

К.: Да.

А.: А после смерти Вашей супруги как решался вопрос о собственности на квартиру?

К.: Еще до смерти моей жены сразу после приватизации мы с ней договорились обменяться завещаниями. Пошли к нотариусу и составили завещания. Я – на имя жены, а она – на мое имя. Так, чтобы квартира перешла тому из нас, кто переживет.

А.: А где сейчас находится завещание Вашей жены?

К.: Я его отнес в нотариальную контору, а там мне через какое- го время выдали документы, два документа, кажется, свидетельствами они называются, и нотариус сказал, что теперь право на эту квартиру есть только у меня”.

Таким образом, адвокат Любомиров выяснил все факты относительно правового режима собственное на квартиру, в которой проживает Сенякин. Установление этих фактов необходимо для ответа на вопрос о том, имеет ли Сенякин право распоряжаться эгой квартирой.

Другой технологический прием постановки вопросов в ходе интервью получил название “каминный дымоход”. Этот прием применяется для последовательного выяснения фактов, относящихся к одной и той же области отношений. В нашем интервью адвокат Любомиров использует и этот прием. Так, закончив выяснять вопрос о правовом режиме собственности на квартиру, он начинает задавать следующий блок вопросов, ответы на которые позволяют установить крут возможных наследников Сенякина, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Затем следует серия вопросов, при помощи которых адвокат выясняет условия, на которых Сенякин хотел бы передать право собственности на квартиру своему внуку. Использование такого приема помогает юристу задать все необходимые для отдельной проблемы вопросы. Существенно облегчить использование такого приема постановки вопросов могут уже упоминавшиеся нами заранее подготовленные “вопросники” по отдельным проблемам.

Следующий тип вопросов, задаваемых в ходе интервью, называется “вопросы на понимание”. Цель постановки такого рода вопросов состоит в том, чтобы уточнить, правильно ли юрист понял своего собеседника. Прием постановки вопроса на понимание состоит в том, что юрист перефразирует сказанное клиентом. Па-пример: ”Вы говорили, что у вашей дочери есть квартира? “ или “Правильно ли я понял, что после смерти жены Вы обратились в нотариальную контору и получили свидетельство о праве на наследство“. Постановка вопросов на понимание уместна на всех этапах интервью. Но особенно актуальны такие вопросы на этапе выявления правовых проблем клиента. Ну а если вспомнить такой этап, как резюмирование, то резюме и есть самый большой вопрос на понимание.

Иногда в ходе интервью юристу необходимо прибегнуть к вопросам для того, чтобы помочь клиенту вспомнить то или иное обстоятельство. Например, клиент не может назвать точную дату какого-либо события, а для дела это очень важно. В этом случае рекомендуется задать вопросы о предшествовавших событиях, даты которых клиент помнит, либо попросить клиента сопоставить день, в течение которого это событие произошло, с определенным днем недели либо с выходным или праздничным днем.

Таким образом, юристы используют ассоциативные возможности человеческого мышления для восстановления в памяти забытого.

В ходе интервью может возникнуть необходимость в постановке вопросов с целью проверки достоверности изложенной клиентом информации. Такая ситуация возникает в том случае, если юрист подозревает своего клиента в намеренном искажении фактов. В таком случае целесообразно порекомендовать задавать клиенту вопросы о тех фактах, о которых он уже сообщил в свободном рассказе, или повторить вопрос, на который клиент уже отвечал, несколько изменив его формулировку. Однако лучшим приемом в таких ситуациях является выражение прямого недоверия клиенту и разъяснение тех последствий, которые могут возникнуть, если клиент введет юриста в заблуждение.

Статьи по теме

- Современное состояние правозащитного движения в России

- Трансформация правозащитного движения в России

- Развитие правозащитного движения в России

- Становление правозащитного движения в России

- Зарождение правозащитного движения в России

- Подготовка юридического документа

- Приемы юридической техники

- Средства юридической техники

- Правила юридической техники

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)